Lunas galileanas: Io, Europa, Ganímedes y Calisto — guía y definición

Descubre las lunas galileanas: Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Guía y definición completa con características, curiosidades y datos clave sobre los satélites de Júpiter.

Las lunas galileanas son los cuatro satélites de Júpiter descubiertos por Galileo Galilei en 1610: Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Son, con diferencia, las más grandes de las numerosas lunas de Júpiter y entre las más importantes del Sistema Solar por su tamaño, diversidad geológica y su interés para la astrobiología.

Características generales

Las cuatro lunas son visibles con telescopios modestos y fueron las primeras en mostrar que no todo gira alrededor de la Tierra, aportando evidencia a favor del modelo heliocéntrico. Presentan tamaños y características muy distintos:

- Diámetros aproximados: Io ~3.643 km; Europa ~3.122 km; Ganímedes ~5.268 km; Calisto ~4.821 km.

- Órbitas y períodos: Io (≈421.700 km; 1,77 días), Europa (≈671.000 km; 3,55 días), Ganímedes (≈1.070.400 km; 7,15 días), Calisto (≈1.882.700 km; 16,69 días).

- Resonancias orbitales: Io, Europa y Ganímedes están en una resonancia de Laplace (4:2:1) que afecta sus órbitas y mantiene la actividad geológica de algunas de ellas.

Io

Io es la luna más volcánicamente activa del Sistema Solar. Su superficie está cubierta por azufre y compuestos sulfurados, que dan colores amarillos, rojos y verdes. La intensa actividad volcánica se debe a las enormes fuerzas de marea generadas por la gravedad de Júpiter y la resonancia con las otras lunas grandes.

- Superficie: volcanes, llanuras de lava y géiseres.

- Ambiente: atmósfera muy tenue, dominada por dióxido de azufre.

- Importancia: fuente de plasma para el toro magnético joviano y responsable de altos niveles de radiación cerca de Júpiter.

Europa

Europa tiene una superficie lisa y helada, con fracturas y regiones llamadas "terrenos caóticos". Es especialmente relevante para la búsqueda de vida porque hay fuertes indicios de la existencia de un océano salado subsuperficial bajo su corteza de hielo.

- Superficie: hielo con grietas, líneas y regiones caóticas.

- Posible océano: podría contener más agua líquida que toda el agua superficial de la Tierra.

- Astrobiología: condiciones favorables para estudiar la habitabilidad (química, energía disponible y agua líquida).

Ganímedes

Ganímedes es la luna más grande del Sistema Solar —más grande que el planeta Mercurio— y es la única luna conocida con un campo magnético intrínseco. Su superficie muestra regiones antiguas fuertemente craterizadas y zonas más jóvenes con crestas y surcos.

- Tamaño: mayor que muchos planetas en el Sistema Solar.

- Campo magnético: protege parcialmente su atmósfera tenue y produce interacciones complejas con el entorno joviano.

- Océanos subsuperficiales: evidencias sugieren la posible existencia de uno o varios océanos bajo su corteza.

Calisto

Calisto es una de las superficies más antiguas y más densamente craterizadas del Sistema Solar. A diferencia de las otras tres lunas, Calisto muestra poca evidencia de procesos geológicos internos recientes, lo que la convierte en un registro casi intacto del bombardeo temprano del Sistema Solar.

- Superficie: extensa y muy craterizada; estructuras notables como la cuenca Valhalla.

- Actividad interna: muy limitada, lo que sugiere un interior poco convectivo.

- Interés científico: clave para entender la historia temprana del Sistema Solar y la evolución de cuerpos helados.

Exploración y relevancia científica

Las lunas galileanas han sido estudiadas por misiones como Voyager (1979), la sonda Galileo (orbiter, 1995–2003), Cassini (sobrevuelos) y New Horizons (sobrevuelo en ruta a Plutón). Actualmente, la misión Juno aporta datos sobre Júpiter que también ayudan a entender sus satélites. Futuras misiones planeadas o en curso incluyen Europa Clipper (NASA) y JUICE (ESA), que se centrarán en caracterizar la habitabilidad de Europa, Ganímedes y otras lunas heladas.

Importancia histórica

El descubrimiento de las lunas galileanas transformó la astronomía: Galileo observó que cuatro "estrellas" orbitaban alrededor de Júpiter, demostrando que no todo giraba alrededor de la Tierra. Más tarde, observaciones de los eclipses de Io permitieron a Ole Rømer estimar por primera vez la velocidad de la luz.

Resumen

Las lunas galileanas —Io, Europa, Ganímedes y Calisto— constituyen un sistema diverso y dinámico que ofrece respuestas sobre geología planetaria, procesos internos en cuerpos helados, magnetismos y la posibilidad de ambientes habitables fuera de la Tierra. Su estudio continúa siendo una prioridad en la exploración espacial moderna.

Las 4 lunas galileanas de Júpiter, en una imagen compuesta en la que se comparan sus tamaños y el de Júpiter (se ve la Gran Mancha Roja). Desde arriba, son Io, Europa, Ganímedes, Calisto

Descubrimiento

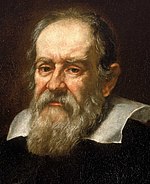

Galileo Galilei descubrió lo que se conoce como las lunas de Galilea hacia diciembre de 1609 o enero de 1610. Gracias a las mejoras que introdujo en el telescopio, Galileo pudo ver los cuerpos celestes mejor que nunca antes en la historia de la humanidad. Utilizando su telescopio mejorado, Galileo fue el primero en ver cuatro lunas de Júpiter.

El 7 de enero de 1610, Galileo escribió una carta que contenía la primera mención de las lunas de Júpiter. En ese momento, sólo vio tres de ellas, y creyó que eran estrellas fijas cerca de Júpiter. Continuó observándolas desde el 8 de enero hasta el 2 de marzo. En estas observaciones, encontró un cuarto cuerpo, y también observó que los cuatro no eran estrellas fijas, sino que orbitaban alrededor de Júpiter.

El descubrimiento de Galileo demostró la importancia del telescopio como herramienta para los astrónomos. Demostró que había objetos en el espacio que no se veían a simple vista. Y lo que es más importante, el descubrimiento de cuerpos celestes que orbitan alrededor de algo distinto a la Tierra supuso un golpe para el sistema mundial tolemaico, aceptado entonces. Éste sostenía que la Tierra estaba en el centro del universo y que todos los demás cuerpos celestes giraban a su alrededor. El hecho de que Júpiter tenga cuatro lunas mientras que la Tierra sólo tiene una, socava aún más la creencia casi universal de que la Tierra era el centro del universo, tanto en posición como en importancia. El Sidereus Nuncius (Mensajero Estelar) de Galileo, que anunciaba las observaciones celestes a través de su telescopio, no menciona el heliocentrismo copernicano, una teoría que situaba al Sol en el centro del universo. Sin embargo, Galileo creía en la teoría copernicana.

Galileo también desarrolló un método para determinar la longitud basado en el tiempo de las órbitas de las lunas galileanas.

Un historiador chino de la astronomía afirma que el astrónomo chino Gan De observó una de las lunas de Júpiter en el año 362 a.C., pero sin un telescopio es difícil ver cómo se hizo.

Galileo Galilei, descubridor de las 4 lunas de Galilea.

Nombre

Galileo llamó a su descubrimiento Cosmica Sidera ("estrellas de Cosme"), en honor a Cosme II de Médicis (1590-1621), gran duque de Toscana, cuyo patrocinio deseaba. Por sugerencia del gran duque, Galileo cambió el nombre por el de Medicea Sidera ("las estrellas de los Medici"), en honor a los cuatro hermanos Medici (Cosme, Francesco, Carlo y Lorenzo). El descubrimiento se anunció en el Sidereus Nuncius ('Mensajero estelar'), publicado en Venecia en marzo de 1610, menos de dos meses después de las primeras observaciones.

Se propusieron otros nombres, pero los que finalmente prevalecieron fueron los elegidos por Simon Marius. Marius afirmó haber encontrado las lunas al mismo tiempo que Galileo: las bautizó con nombres de amantes del dios Zeus (el equivalente griego de Júpiter): Io, Europa, Ganímedes y Calisto, en su Mundus Jovialis, publicado en 1614.

Galileo se negó a utilizar los nombres de Marius e inventó el esquema de numeración que se sigue utilizando hoy en día, en paralelo con los nombres propios de las lunas. Los números van desde Júpiter hacia fuera, por lo que I, II, III y IV son para Io, Europa, Ganímedes y Calisto respectivamente. Galileo utilizó este sistema en sus cuadernos, pero nunca lo publicó.

Las lunas galileanas son, por orden, de la más cercana a Júpiter a la más lejana:

| Nombre | Imagen |

| Diámetro | Masa | Densidad media |

|

|

| Io |

|

| 3643 | 8.93×10 22 | 3.528 | 421,800 | 1.77 |

|

|

| 3122 | 4.8×10 22 | 3.014 | 671,100 | 3.55 | |

|

|

| 5262 | 1.48×10 23 | 1.942 | 1,070,400 | 7.16 | |

|

|

| 4821 | 1.08×10 23 | 1.834 | 1,882,700 | 16.69 |

Ver las lunas

Las cuatro lunas galileanas son lo suficientemente brillantes como para que, si estuvieran más alejadas de Júpiter, pudieran verse sin un telescopio. Tienen magnitudes aparentes entre 4,6 y 5,6 cuando Júpiter está en oposición con el Sol, y aproximadamente una unidad de magnitud más débil cuando Júpiter está en conjunción. La principal dificultad para observarlas se debe a que están muy cerca de Júpiter, y quedan enmascaradas por su brillo. Sus separaciones angulares máximas con respecto a Júpiter están entre 2 y 8 minutos de arco, cerca del límite de la agudeza visual humana. Ganímedes y Calisto, en su máxima separación, son los objetivos más probables para una posible observación a simple vista. La forma más fácil de observarlos es cubrir Júpiter con un objeto, por ejemplo, la rama de un árbol o un cable de alta tensión que sea perpendicular al plano de las órbitas de las lunas.

Páginas relacionadas

Buscar dentro de la enciclopedia